去年,一张冰冻的西瓜皮,教会了孙立成团队如何设计离子传输膜,因此获得了菠萝科学奖“灵机一动”奖;

今年,这张西瓜皮又立功了!它“牵手”西湖两大科研团队,在二氧化碳里成功“淘金”,将其变成高碳二元醇——一类市场规模达千亿美元的平台化合物。

近日,来自西湖大学的两个中心的研究团队——人工光合作用与太阳能燃料中心,合成生物学与生物智造中心联手,以《AI辅助电生物合成实现CO2到C3-C4二元醇的超快速转化》为题在《美国化学会志》上发表了最新研究成果。

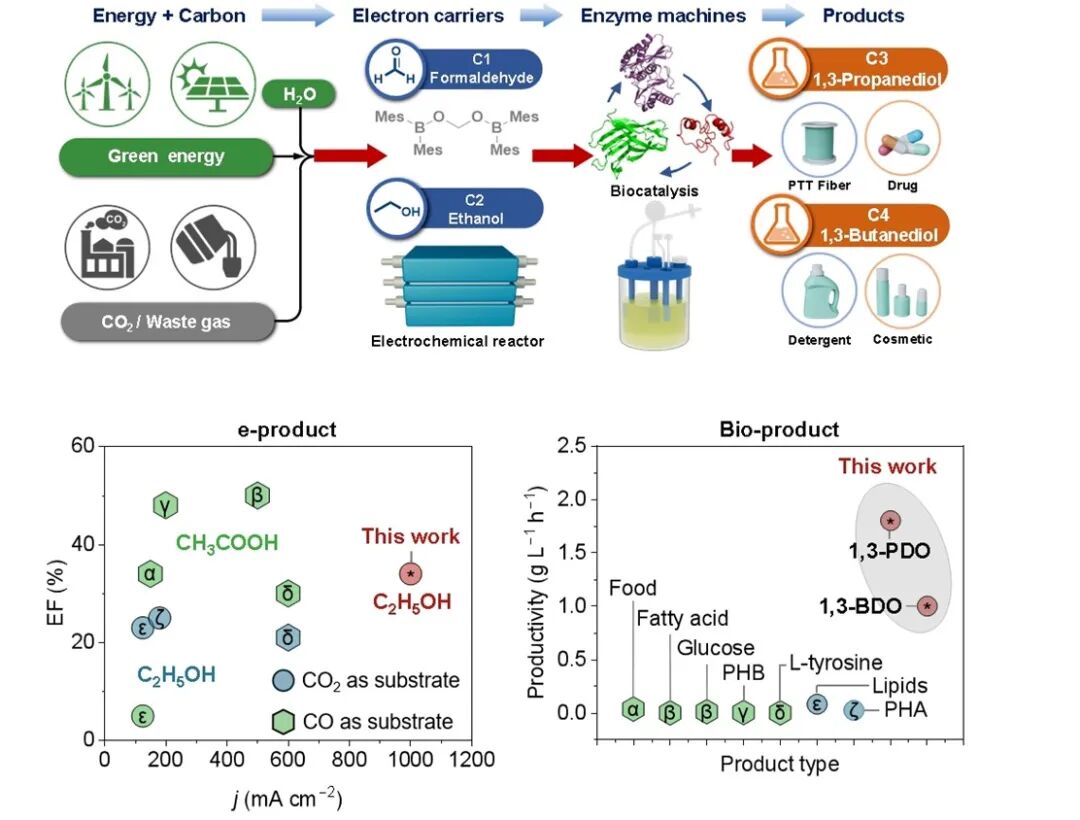

简单来讲,两个中心巧妙地结合了电化学与合成生物学的各自优势,通过电化学催化,将二氧化碳还原成乙醇,也就是酒精的化学名,然后将收集的乙醇溶液,通过生物合成的方法,变成高碳二元醇(如1,3-丙二醇和1,3-丁二醇),其速率是文献中同类过程的近百倍,达到产业应用指标。

而高碳二元醇是重要的平台化学品,广泛应用于聚合物、工程塑料、化妆品、日用品和医药领域,市场规模达千亿美元。这个协同策略为二元醇的碳负生物制造开辟了全新路径。

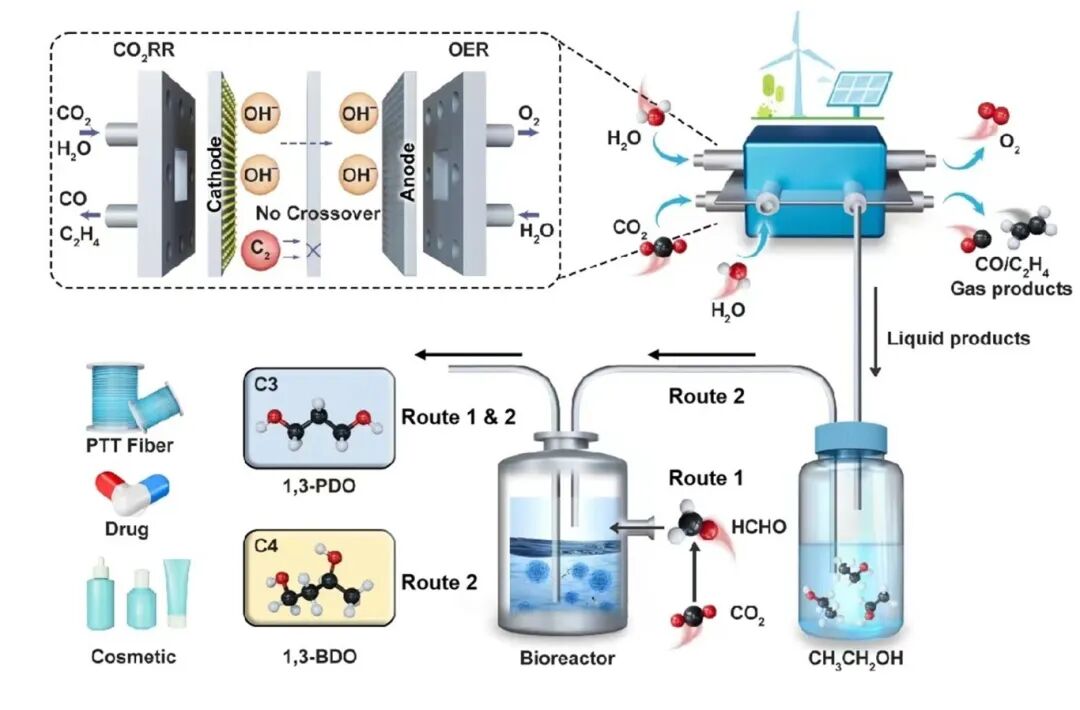

图1:CO2在绿色能源驱动的电化学催化条件下被还原为甲醛(C1)和乙醇(C2),随后通过生物催化进行碳链延长生成目标C3和C4高碳二元醇分子1,3-丙二醇(1,3-PDO)和1,3-丁二醇(1,3-BDO)。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c14039

01“双中心”携手

孙立成教授领衔的人工光合作用与太阳能燃料中心,要做是从分子、材料等多个尺度上优化材料的表界面性能,实现高效太阳能转化和可再生能源的清洁制备;

曾安平教授领衔的合成生物学与生物智造中心,研究方向之一是电驱动生物合成技术、CO2等一碳化合物生物利用、以及具有催化性能的智能蛋白质生物材料。

这两个中心乍看像 “两条平行线”,但事实上,他们是同一条“绿色”链条上的上下游,都与双碳目标紧密相关——一个擅长“捕捉空气中二氧化碳“,另一个擅长”将二氧化碳转化为高值化学品”。二氧化碳既是温室气体,也是潜在的可持续碳资源,利用可再生电力将其转化为高价值化学品可谓是“一举两得”,甚至能彻底解决生物制造的原料和能量供给问题。

那么,难点在哪里?

过去,电化学方法能快速把二氧化碳变成简单化合物,却难进一步合成复杂的高碳产物;生物合成方法能制造高碳化学品,但是直接利用CO2需要额外的能量输入,效率不高,难以满足工业应用要求。

去年,孙立成团队向西瓜皮“拜师”,学习制备阴离子交换膜,这张膜是电化学二氧化碳还原反应、电解水和燃料电池等可再生能源转换与存储系统的关键部件,其性能直接影响到能源转换效率和产物收集成本。

曾安平团队在开发合成高碳二元醇的全新低碳原料,尤其钟情于绿色高浓度的乙醇原料,而孙立成团队靠瓜皮启发的膜技术,具有解决二氧化碳转化乙醇中关键难题“跑冒滴漏”的可能。

于是,“瓜的智慧”成了跨学科合作的“支点”。两个中心一拍即合,在去年启动了合作——给 CO₂转化装一套“双引擎”:用电化学方法当“加速器”,用生物合成来“精修”,一场瞄准行业痛点的联合攻坚就此拉开序幕。

02 瓜皮“膜”术

今年年初,孙立成实验室的博士后李永龙多了个“兼职”—— 当“定制乙醇快递员”。从学术环理学院E5的三楼到工学院E3的三楼,给曾安平突验室的刘建明研究员和科研助理张冰送上了“新鲜出炉”的乙醇。

去年加入西湖大学的李永龙,刚开始送乙醇时还会迷路,后来熟练了,全程只需要5分钟。他笑称:“还原CO₂要找最佳反应条件,送乙醇也得找最佳路线,都是‘精准活’。”

当然,这些乙醇可不是市面上采购的普通乙醇,而是针对后续生物合成的需求而“量身定制”的,不管是浓度、酸碱度、纯度,都得精准匹配。

这些装在 500ml 透明玻璃瓶的乙醇是从李永龙自己组装的二氧化碳还原反应器里收集起来的。反应器构造看起来很简单,有三个基本的组件——阴极、离子交换膜、阳极,实则“技术含量不一般”。

催化剂制备

二氧化碳和水从一侧阴极进入,通电之后,研究团队加入纳米催化剂,让二氧化碳选择转化成乙醇,而不是其他产物;而中间的离子交换膜可以隔绝乙醇进入阳极,防止被进一步氧化,最后乙醇以溶液的形式从另一侧流出。

这其中,中间那一层薄薄的透明膜是核心。

传统的膜材料无法同时满足低电压和低乙醇渗透的要求,通过模仿西瓜皮结构,孙立成团队开发的仿生膜,在保持低电压的同时,可以牢牢将乙醇隔绝,把乙醇泄露到阳极的部分降低至1%以下,让乙醇在1小时内快速富集。

利用这套装置开发的乙醇,浓度达到了4.6g/L,最后在液体产物中,乙醇的比例大于70%。这个时候的电流密度是-1100 mA cm-2,这个数值越高,代表CO₂变成乙醇的“反应速率”越快,已经媲美工业生产水平的转换速率。

图2:使用不同膜的CO₂电化学还原(CO₂RR)过程示意图。a, 阴离子交换膜;b,质子交换膜;c,双极膜;d,J-T双层膜(本工作)。

03“酶”有AI

百米送乙醇,礼轻情意重。

接下来,接力棒交给合成生物团队!

二元醇的生物合成是曾安平的代表性工作之一,尤其是1,3-丙二醇 (PDO),这是一种重要的有机化工原料,主要应用于新一代化纤、油墨、涂料、化妆品、制药等行业,具有易于加工、自然循环、可生物降解等环保特性。

得益于此前在德国的多年深耕,曾安平团队不仅国际上首创了基于甘油的“四无”(无高温消杀,无酵母粉,无通气,无废弃物)第二代PDO生产技术,实现工业应用,还在实验室开发出基于一碳(包括二氧化碳、甲醇等)及低碳(如乙醇)原料的第三代PDO全新生物合成途径,但低碳生物合成还面临效率和成本的挑战。

生物合成反应器

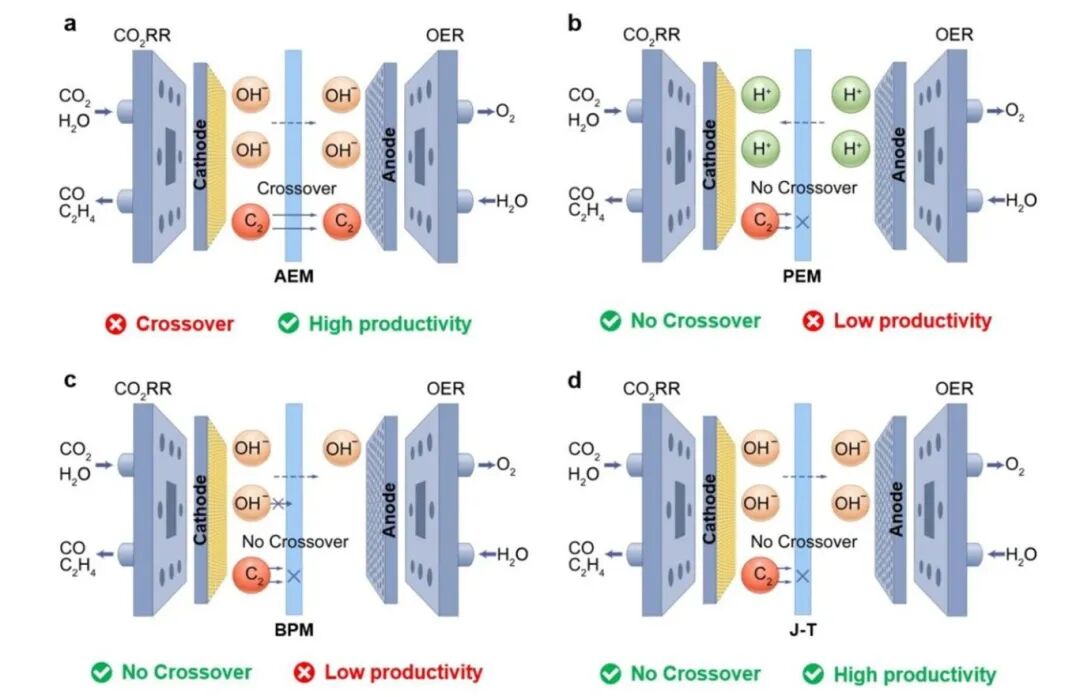

例如在利用乙醇合成PDO途径中,需要在乙醇溶液里加入一个叫DERA的醛缩酶,这是乙醇转换的关键角色,但是它天生干活慢,在这次工作中,曾安平团队采用了“双管齐下”的招,提升它的工作效率:

理性设计:通过分子对接技术,找到酶上一个叫“S233”的位点,把它突变成“S233D”,酶的活性立刻提升;

AI预测:用蛋白质语言模型Saprot(这是工学院原发杰团队开发的蛋白质语言大模型让寻找蛋白质,变得像使用搜索引擎一样简单,“筛选”有益突变,精准找到“F43T”这个位点——两个突变结合后(S233D/F43T),酶活性立即提升2.5倍!

图3:醛缩酶野生型和突变体表征。(a) 甲醛和 (b) 乙醛的酶活性测定。(c) WT、(d) S233D 和 (e) S233D/F43T 突变区域的相互作用分析。(f) WT、(g) S233D 和 (h) S233D/F43T 结合口袋的表面结构图。

分子动力学模拟显示,突变后的酶“口袋”变大了,能更轻松“抓”住乙醇分子。最终,集成的系统展现的性能令人瞩目,二氧化碳里80%的碳变成了高价值化合物,通过¹³C标记实验证实,产物中所有碳原子都来源于CO2。

与现有电-生物混合系统相比,这套系统的产率提升数百倍,展现了巨大产业化前景。

要知道,传统的乙醇生产方法严重依赖化石原料或粮食原料,而这个新协同策略的主要“原料”二氧化碳,随处可见,“免费供应”!

图4:电生物催化将CO₂转化为1,3-丙二醇(1,3-PDO)和1,3-丁二醇(1,3-BDO)的示意图及关键参数。与其他电生物催化系统相比,本工作达到工业级电流密度(1,000 mA cm−2)、高法拉第效率(>30%)和超高的生产强度(>1 g/L/h)。

04 1+1>2

两大中心各展所长,这项研究看起来似乎势在必得。

但现实中的跨系统衔接,远比单一技术攻坚更棘手。这不是简单的1+1=2,而是要让两个运行逻辑截然不同的体系精准咬合、协同发力。

合作的难点,始终绕不开“系统衔接”这道坎。要知道,电化学的反应介质、产物浓度,和生物合成的酶促环境、转化节奏本就存在天然鸿沟 —— 一个偏爱碱性、反应快,一个喜欢中性、节奏缓。迄今为止,还鲜有电化学和生物合成 “一锅煮”成功合作。

所以,这场跨越学科的合作,从来不是简单的技术叠加,而是一场充满“试错”的漫长磨合。

电化学还原二氧化碳,可以将二氧化碳转化成很多碳基产物,例如甲醇、甲酸、乙醇、乙烯等,而曾安平团队此前已有一套成熟的从乙醇到PDO的转化路径。这就对孙立成团队提出了要求:二氧化碳需要转化成乙醇,而不是其他产物,乙醇浓度要高,纯度也要高,电解液不能对生物体系有伤害。每一条都是硬指标,缺一不可。

利用西瓜皮,孙立成团队成功让二氧化碳转化成乙醇,浓度不错,纯度也很高。本以为曾安平团队可以直接利用这个乙醇开始后续操作。结果,新问题又冒出来:他们制备得到的乙醇溶液偏碱性,没有考虑到生物合成步骤中酶的“生存环境”,酶喜欢中性环境,碰到碱就“罢工”了。

有人提议加一点盐酸来调节ph值,结果溶液里盐浓度飙升,酶“继续罢工”。后来换成了硫酸,滴完一看,析出一层盐,刚好把对酶有害的杂质带了出来,因为加的量少,乙醇的浓度也没啥变化。“本来是想中和酸碱度,没想到还顺带清理了杂质,属于是意外之喜了。” 李永龙回忆道。

介质匹配了,速度也得同步。

电化学反应是“急脾气”,生物合成则是“慢性子”,曾安平团队通过改造关键酶,不断提升转化速率,终于跟上了电化学反应的速度。

如今,这场磨合仍在继续。目前,两个实验室团队还在各自不断改进优化,降低催化剂、仿生膜的成本,增加气体处理转化,让二氧化碳的利用率接近100%……加快后续产业化的进程。

或许未来某天,我们用的护肤品、穿的衣服可以凭“空”制造,制造的标签会备注原材料:二氧化碳。

而这时候别忘了,去年西湖大学实验室里,那堆被啃剩下的西瓜皮。

通讯作者

刘建明, 西湖大学合成生物学中心研究员;曾安平,西湖大学合成生物学与生物工程讲席教授;孙立成,西湖大学化学讲席教授。

双中心简介

西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心由中国科学院院士、人工光合作用领域专家、西湖大学理学院化学讲席教授孙立成组建,主要致力于太阳能燃料与太阳能电池科学前沿领域关键科学问题的基础研究和瓶颈应用技术的突破。

西湖大学合成生物学与生物智造中心由德国工程院院士、西湖大学合成生物学和生物工程讲席教授曾安平领衔组建。中心的目标是结合生命科学、材料科学、绿色化学与人工智能等,开展交叉学科基础研究,致力于开发前沿合成生物学方法、具有重大影响的生物产品及原创的高效生物智造过程。

来源|西湖大学人工光合作用与太阳能燃料中心、西湖大学合成生物学与生物智造中心

摄影|朱丹阳

编辑|张 弛

校对|沈 是